- Französisch

- Aussensicht

Gastbeitrag

Frühfranzösisch – Eine historische Einordnung

Nachdem das Zürcher Kantonsparlament im September 2025 die Abschaffung des Französischunterrichts auf der Primarstufe beschlossen hat, ist Frühfranzösisch einmal mehr zum Politikum geworden. Da auch in anderen Kantonen Ähnliches diskutiert wird, ist der schulische Fremdsprachenkompromiss von 2004 gefährdet. Die Innenministerin droht mit einem Bundes-Fremdsprachendiktat. Wie ist das historisch zu verorten?

- Veröffentlicht:30.10.2025

- Autoren:Prof. Lucien Criblez und Sandra Grizelj

- Bild:Lucia Hunziker; zVg

Auf der Welt werden rund 7000 Sprachen gesprochen. Überall da, wo Menschen verschiedener Sprache aufeinandertreffen, stellt sich die Frage nach der Kommunikationssprache. Für dieses Problem gibt es eigentlich nur zwei Lösungen: Individuen lernen die je andere(n) Sprache(n), also Fremdsprachenlernen, oder man führt eine Sprache ein, die von allen geteilt wird, eine Lingua franca. In besonderer Weise stellt sich das Problem der verschiedenen Sprachen in mehrsprachigen Staaten wie der Schweiz: Es entstehen Sprachmehrheiten und Sprachminderheiten. Die Bundesverfassung von 1848 definierte drei Landessprachen, 1938 wurde Rätoromanisch als vierte Nationalsprache anerkannt. Allerdings gehört zu den nationalstaatlichen Mythen der Schweiz, dass die Bevölkerung der viersprachigen Schweiz auch mehrsprachig sei.

Französisch für alle – für den nationalen Zusammenhalt

Französisch – im 18. Jahrhundert Kultur- und Wissenschaftssprache – setzte sich als Fremdsprache im Unterricht zunächst im Gymnasium durch. Es wurde im 19. Jahrhundert Teil eines «realistischen» Bildungsprogramms, das sich insbesondere für den Nachwuchs in Handel und Industrie als nützlicher erwies als das neuhumanistische Programm des «klassischen» Gymnasiums mit Latein. Auch in den Sekundar-/Bezirksschulen, die in den Kantonen nach 1830 entstanden, war Französischunterricht vorgesehen.

Mit der allmählichen Schulpflichtverlängerung entstand neben den Sekundar-/Bezirksschulen eine Primaroberstufe – ohne Französischunterricht. Das Erlernen einer Fremdsprache galt für dieses Bildungsniveau als zu anspruchsvoll. Erst im Umfeld des Ersten und dann vor allem des Zweiten Weltkrieges wurde das Erlernen einer zweiten Nationalsprache für alle mit dem nationalen Zusammenhalt begründet. Vorher war die Legitimation des Schulfaches vor allem utilitaristisch-pragmatisch: Die nachkommende Generation sollte aus wirtschaftlichen Gründen Französisch lernen. Immer mehr Kantone führten nun Französisch auch auf der Primaroberstufe ein.

Früher Beginn für alle – für die nationale Koordination

In den 1960er-Jahren hatten die UNESCO und der Europarat das frühe Fremdsprachenlernen empfohlen. Jüngere Schülerinnen und Schüler würden Fremdsprachen leichter und schneller lernen und die Förderung des Fremdsprachenunterrichts diene der internationalen Verständigung. Zudem sah man in neuen Unterrichtstechnologien viele Vorteile für das Fremdsprachenlernen (audiovisuelle Unterrichtsmethoden, Sprachlabore, neue Lehrmittel). Letztlich versprach man sich von einer kommunikativen Didaktik bessere Erfolge als vom traditionellen Grammatikunterricht.

Da sich die kantonalen Schulmodelle mit vier, fünf oder sechs Primarschuljahren unterschieden, variierte auch der Beginn des Französischunterrichts. Bei rasch wachsender Mobilität der Bevölkerung stellte sich nun auch die Frage der Schulkoordination. 1970 verpflichteten sich die Kantone mit dem Schulkonkordat der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren (EDK), ihre Bildungssysteme in bestimmten Bereichen anzugleichen.

Erste Schulversuche mit Frühfranzösisch folgten ab 1969 in den Kantonen Aargau, Bern und Zürich. Die EDK begleitete die Schulversuche mit einer Expertenkommission «zur Einführung und Koordination des Fremdsprachunterrichts in der obligatorischen Schulzeit» und verabschiedete 1975 Empfehlungen zum frühen Beginn des Fremdsprachunterrichts. Die Empfehlungen liessen keine Wahlmöglichkeit zwischen einer Landessprache oder Englisch – die erste Fremdsprache musste eine Landessprache sein.

Allerdings gab es spätestens ab Mitte der 1970er-Jahre auch wesentliche Einwände gegen den Frühfranzösischunterricht. Schulleistungsschwächere seien ebenso überfordert wie die Lehrpersonen mit der audiovisuellen Methode. Trotzdem führten verschiedene Kantone anschliessend Französischunterricht ab der vierten Primarklasse ein.

Frühfranzösisch oder Frühenglisch?

In den 1990er-Jahren kam wiederum Bewegung in die Fremdsprachendiskussion: Die internationale Öffnung nach dem Mauerfall 1989 gab der Globalisierungsdiskussion nachhaltigen Auftrieb und die sich formierende Europäische Union (EU) war überzeugt, dass Europa nur zusammenwachsen könne, wenn man sich besser verständigen könne. 1998 lancierte der Europarat eine Sprachenförderungsinitiative und 2001 das Europäische Sprachenportfolio.

War aber Französisch in der deutschsprachigen Schweiz noch die richtige erste Fremdsprache in der Schule? Englisch war inzwischen definitiv zur Lingua franca geworden. Einzelne – vor allem Zürich – setzten nun auf Frühenglisch. Es entbrannte ein heftiger Fremdsprachenstreit, in dem nun die gesamte schulische Fremdsprachenpolitik in der ganzen Schweiz zur Disposition gestellt wurde.

Sowohl die internationalen Initiativen als auch weitere Bemühungen um Koordination führten 2004 zur Sprachenstrategie und zum Fremdsprachenkompromiss der EDK: Anders als in den 1970er-Jahren liess die Strategie von 2004 offen, welche Fremdsprache zuerst unterrichtet wird: In der Primarschule sollte ab der dritten eine erste und ab der fünften Klasse eine zweite Fremdsprache gelernt werden. Insgesamt war damit ein hoher Bildungsanspruch formuliert. Die Kritik an diesem «Sprachenkompromiss» riss nie ganz ab. Entsprechende Volksinitiativen wurden dennoch in verschiedenen Kantonen abgelehnt.

Die neue Bildungsverfassung von 2006 verpflichtete die Kantone, die Bildungsziele zu harmonisieren, und die EDK versuchte diese Vorgaben mit dem Harmos-Konkordat von 2007 umzusetzen. Sie hatte nun verlässliche Grundlagen – immerhin einen Verfassungsauftrag –, um ihre Harmonisierungspolitik fortzusetzen.

Die EDK bekräftigte 2014 das Festhalten am Fremdsprachenkompromiss, obwohl die Langzeiteffekte/-vorteile des frühen Sprachenlernens durch wissenschaftliche Studien auch infrage gestellt wurden. Jedenfalls konnte wissenschaftlich bis heute nicht eindeutig nachgewiesen werden, inwiefern und für welche Schülerinnen und Schüler frühes Fremdsprachenlernen von zwei Fremdsprachen wirkungsvoll ist.

Thurgau will ausscheren – dann doch nicht – aber jetzt Zürich

2017 wollte Thurgau aus dem Kompromiss ausscheren. Der französischsprachige Innenminister Alain Berset hatte schon vorher eine Vernehmlassung zur Revision des nationalen Sprachengesetzes eingeleitet. Er wollte damit sicherstellen, dass in den Schulen der deutschsprachigen Schweiz Französisch obligatorisch gelehrt wird. Das Thurgauer Parlament krebste zurück, der Innenminister legte die Revision des Sprachengesetzes auf Eis und drohte an, es wieder vorzulegen, falls vom Fremdsprachenkompromiss abgewichen würde – wahrlich ein Meisterstück des kooperativen Föderalismus in der Schweiz.

Nun aber hat der Zürcher Kantonsrat die Regierung verbindlich beauftragt, die Abschaffung des Frühfranzösisch einzuleiten. Der Entscheid hat wiederum Entsetzen in der Romandie ausgelöst: Der nationale Zusammenhalt gilt als bedroht. Die Innenministerin hat wiederum angekündigt, dass sie via Sprachengesetz den Französischunterricht auf der Primarstufe der deutschsprachigen Schweiz sicherstellen will.

Die schulische Fremdsprachenpolitik steht nun wiederum auf der politischen Traktandenliste. Bleibt der Fremdsprachenkompromiss der EDK erhalten? Wagen es Bundesrat und Bundesparlament, in die Schulhoheit der Kantone nach Art. 62, Abs. 4 der Bundesverfassung einzugreifen? Und wie verhalten sich einzelne Kantone gegenüber neuen politischen Initiativen, da sie doch zur Harmonisierung verpflichtet sind? Kommt es zu einem neuen, veränderten Fremdsprachenkompromiss der EDK? Die Diskussion um die schulische Fremdsprachenpolitik in der Schweiz ist neu lanciert – und ergebnisoffen.

Weitere Artikel zum Thema

- 1. Zyklus

Ça roule

«Die ‹Nuit des contes› ist meine Lieblings-Unité»

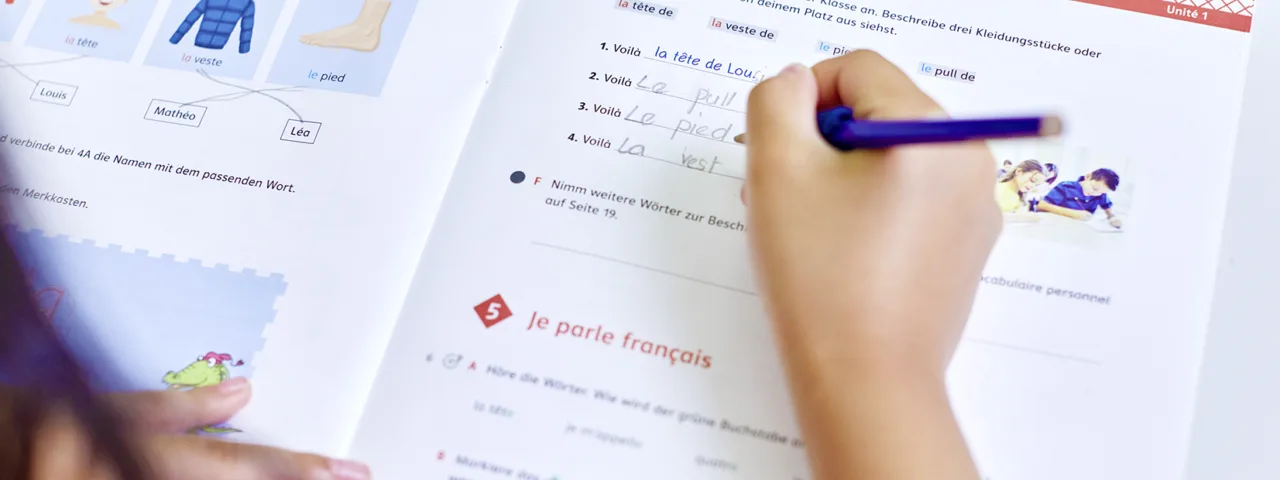

Es ist so weit: Der erste Band unseres neuen Französischlehrwerks «Ça roule» ist seit diesem Sommer im Einsatz. Die Redaktion arbeitet bereits am nächsten Band für die 4. Klasse. Auf die Kinder warten etwa ein SlowUp, eine Erzählnacht oder eine Kochshow. Interessiert? Hier erfahren Sie mehr!

- 1. Zyklus

Schulbesuch

«Ça roule» im Einsatz

Es wurde von vielen schon sehnsüchtig erwartet, nun ist es endlich da: «Ça roule 3», unser Lehrwerk für Französisch in der 3. Klasse. Ab diesem Sommer wird es in vielen Schulen im Einsatz sein. Ursula Ottersberg ist schon weiter: Sie erprobt mit ihrer 4. Klasse «Ça roule 4». Wir haben sie besucht.

- Aussensicht

Pro & Kontra

Hausaufgaben – ja oder nein?

Sind Hausaufgaben sinnvoll oder nicht? An dieser Frage scheiden sich die Geister. Wir haben zwei Schulleiter nach ihrer Meinung gefragt: Philipp Apafi erläutert, warum Hausaufgaben unbedingt beibehalten werden müssen. Und Markus Buholzer begründet, warum sie in Kriens abgeschafft wurden.

- Aussensicht

Kolumne

Was wird nur aus meinem Kind?

Nicole Althaus ist Kolumnistin, Autorin und Chefredaktorin Magazine der NZZ. Sie hat zuvor den Mamablog für Tagesanzeiger.ch lanciert und das Familienmagazin «wir eltern» geleitet und neu positioniert. Nicole Althaus hat zwei Töchter im Teenageralter und lebt in der Nähe von Zürich.